Oscilla tra i 3,19 e i 5,79 miliardi la cifra che i lavoratori dell’industria tessile nel mondo devono ancora ricevere sotto forma di salario per i tre mesi di pandemia vissuti a inizio 2020. Milioni di persone dimenticate, di cui ufficialmente non si sa quasi niente: non esistono, infatti, dati ufficiali e precisi sulla chiusura totale degli stabilimenti a causa del lockdown e dell’epidemia di Covid-19, ma i numeri sono stati messi assieme nel report Stipendi negati in pandemia, frutto del lavoro di istituzioni governative e non, che a partire dalle fonti ricavate dai media, da organizzazioni di settore partner della Clean clothes campaign ha fatto il punto sulla perdita di diritti dei lavoratori del mondo della produzione del fashion – già estremamente precari – e sulla perdita di salario.

Ci sono tutti i settori della moda. C’è il distretto del jeans, quello del cotone e delle t-shirt: la maggior parte ormai nei paesi in via di sviluppo, ma anche nella vecchia e democratica Europa, non certo immune da questo sfruttamento, fin da quando si è deciso di esportare la maggior parte della produzione laddove la mano d’opera costa poco.

Nuova moda vecchia povertà

A far luce su una crisi che ha colpito duro milioni di lavoratori già sfruttati e sottopagati in tempi “normali”, come raccontiamo nell’inchiesta del numero di novembre, la ricerca di Clean Clothes Campaign e Worker Rights Consortium con il contributo del Solidarity Center. Le Ong hanno faticosamente raccolto informazioni su sette paesi per tre mesi (marzo, aprile e maggio 2020): Pakistan, Bangladesh, India (le regioni intorno a Delhi, Tirupur e Bangalore), Indonesia, Myanmar, Sri Lanka e Cambogia. Un compito non facile, dove non era possibile riscontrare il numero effettivo di lavoratori rimasti a casa, lo si è ipotizzato sulla base del dato relativo al numero medio di impiegati nelle fabbriche che avevano chiuso. Allo stesso modo si è riusciti a risalire anche alla perdita di reddito sulla base della riduzione dell’orario di lavoro, sempre tenendo conto della messa in campo eventuale di finanziamenti pubblici. La conclusione è drammatica: i 50 milioni di lavoratori stimati impiegati nell’industria tessile, dell’abbigliamento e delle calzature che producono per le griffe della moda a livello mondiale hanno subito una perdita di salario pari a 5,79 miliardi di dollari per i mesi da marzo a maggio 2020. 101 dollari a testa, 34 dollari al mese che in gran par te di questi paesi sono quanto è appena sufficiente per tirare avanti. Discorso a parte quello della Cina, per la quale è necessario fare un ulteriore ragionamento a partire dal fatto che il governo interviene maggiormente nel sostegno.

Soldi a tutti i costi

Clean clothes campaing, all’interno del suo network, ha attivato un blog – nel quale quotidianamente vengono date informazioni quotidiane, reperite dalla stampa internazionale – dedicato alle ripercussioni della pandemia da Covid-19 sui lavoratori della moda. Ad esempio, la Thomson Reuters Foundation – che si configura come “la fondazione aziendale di Thomson Reuters, la società di notizie e servizi di informazione globale (ente di beneficenza indipendente, registrato nel Regno Unito e negli Stati Uniti che lavora per promuovere la libertà dei media, economie più inclusive e diritti umani) – a metà ottobre scriveva tra le sue news: “Anche se la pandemia potrebbe essere stata inevitabile, la situazione che ora devono affrontare molti lavoratori dell’abbigliamento lo era”. “L’industria della moda – si legge – è gestita nell’ombra, caratterizzata da una mancanza di trasparenza. Il modello di business si basa sullo sfruttamento: i marchi cercano le sedi di produzione più economiche, che vanno di pari passo con le leggi sul lavoro più permissive”.

E vengono fatti i nomi: “Marchi multimiliardari, come H&M, Primark e Nike, hanno i soldi per pagare ai lavoratori ciò che è loro dovuto, ma non lo fanno. I marchi sanno che possono farla franca perché ci sono già riusciti tenendo salari di povertà per così tanto tempo. I diritti umani sono trattati come un inconveniente che può essere semplicemente aggirato sulla strada per maggiori profitti”.

Non è più possibile fare finta di niente, insomma. The Business standard, uno dei più grandi quotidiani indiani in lingua inglese, di recente ha fatto sapere che la Bangladesh Sangjukto Garments Shramik Federation (United Garments Workers Federation) – Federazione di lavoratori dell’abbigliamento – attraverso un comunicato stampa emanato dal segretario generale della federazione, ha richiesto un’indennità di emergenza per sé stessi e per i lavoratori di altri settori che hanno continuato a lavorare durante la pandemia, per non fermare l’economia.

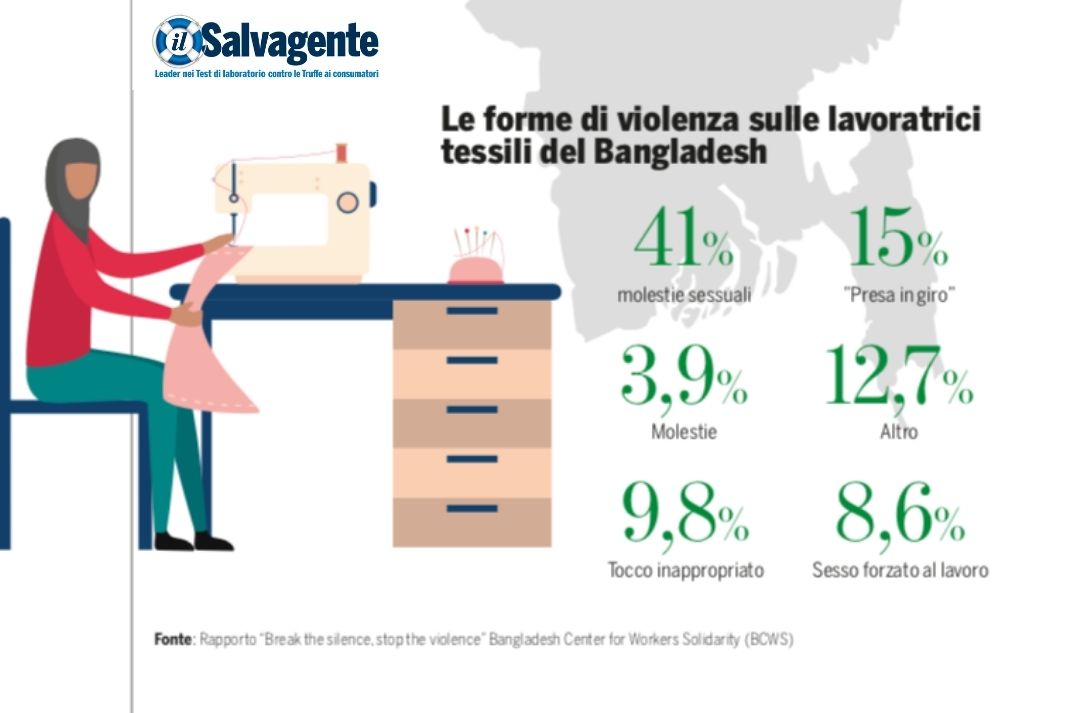

Sfruttamento della disperazione

I lavoratori hanno chiesto, inoltre, di “non licenziare verbalmente ma solo per iscritto”, perché accade anche questo. Come riportato dal giornale, “i lavoratori dell’abbigliamento chiedono anche di poter formare sindacati liberi in conformità con la Convenzione Ilo, l’espulsione di tutti i lavoratori stranieri illegali e l’assunzione di lavoratori domestici disoccupati”, facendo anche trapelare l’idea di una guerra intestina tra lavoratori. Sabato 17 ottobre a Dacca, capitale del Bangladesh, è stata organizzata una grossa manifestazione di protesta dei lavoratori prevalentemente del settore tessile che chiedevano una nuova legge sul lavoro che proteggesse le donne dalle molestie sessuali e dagli abusi nelle fabbriche.

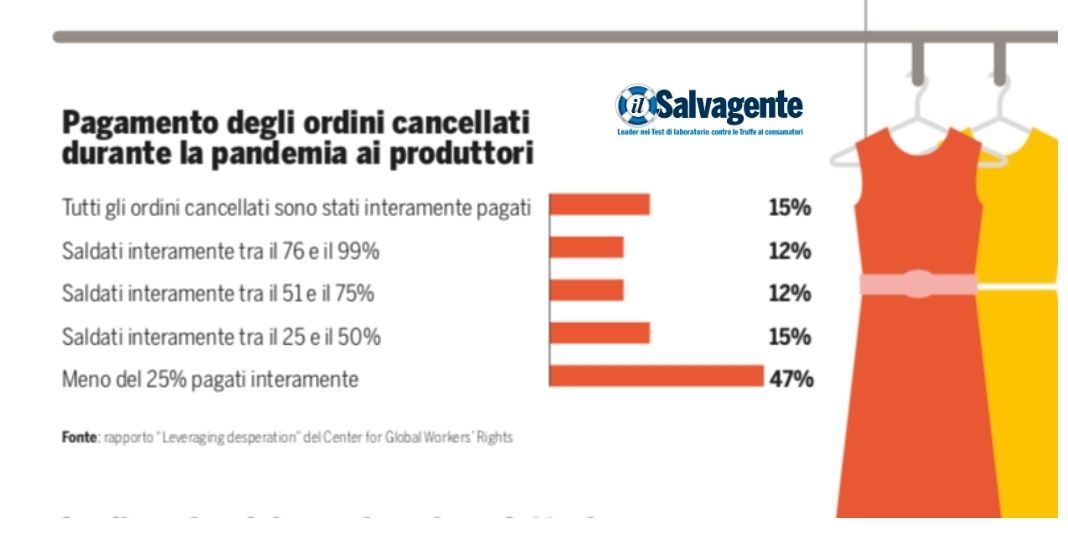

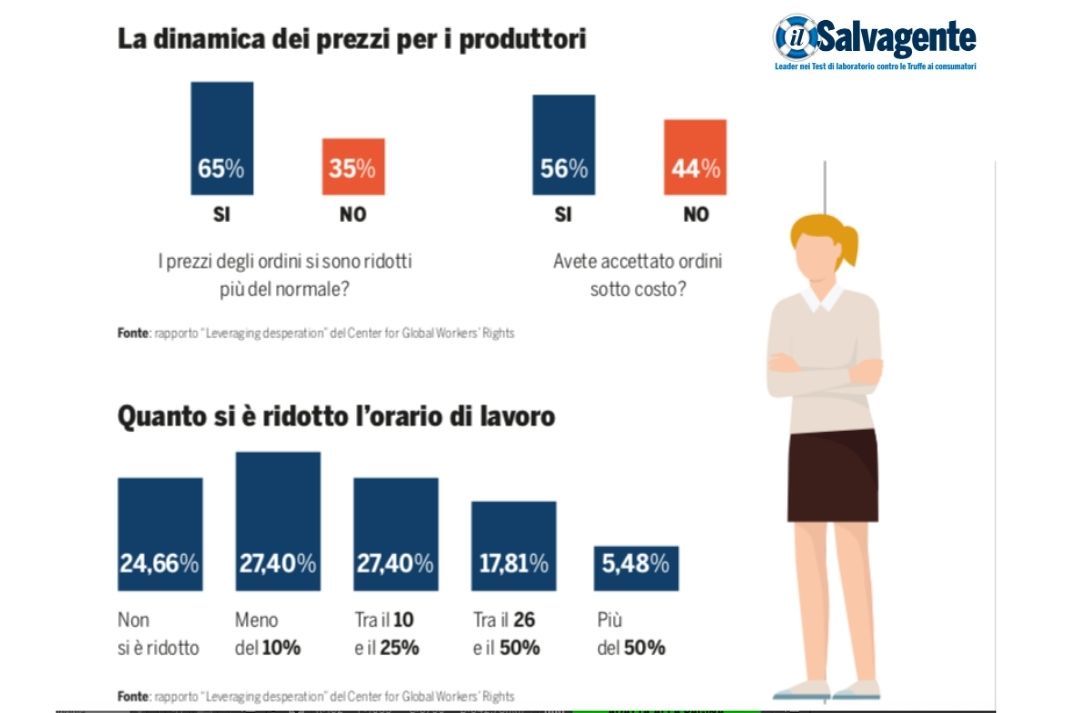

Il giorno prima, di nuovo la Fondazione Thomson Reuters, scriveva che milioni di lavoratori dell’abbigliamento potrebbero perdere il lavoro a causa dei grandi marchi internazionali che proseguono nel chiedere riduzioni dei prezzi ritardando al contempo i pagamenti ai fornitori che, a loro volta, sono alla disperata ricerca di ordini per sopravvivere. La richiesta è pari in media a meno del 12% di costi rispetto allo scorso anno, a quanto riferisce la fondazione che cita il Center for Global Workers’ Rights (CGWR) della Penn State University, dove non si usano mezze parole e si parla di “sfruttamento della disperazione”.

Infatti, rispondendo ad un sondaggio realizzato su 75 stabilimenti in 15 paesi, i fornitori hanno dichiarato di dover aspettare in media 77 giorni per i pagamenti, rispetto ai 43 giorni previsti prima della pandemia: il timore di nuove chiusure di fabbriche è elevato. “Stiamo assistendo a una drastica riduzione dei prezzi, ordini ridotti e ritardi nei pagamenti”, ha affermato Mark Anner, autore del rapporto e direttore del CGWR. I fornitori hanno dichiarato di aver già licenziato il 10% dei lavoratori e di arrivare a doverne tagliare un ulteriore 35% se l’andamento resta lo stesso. “Se questa cifra è vera per l’intero settore a livello globale, milioni di lavoratori dell’abbigliamento potrebbero essere senza lavoro”, le parole del referente del CGWR riportate dalla Thomson Foundation.

La moda torni a essere umana

Un’emergenza sul quale le grandi griffe della moda non solo scelgono una scarsa trasparenza su chi lavora per loro, come dimostrano tante inchieste del passato, ma sono davvero poche quelle che hanno deciso di spiegare al Salvagente cosa stanno facendo in questo periodo di coronavirus per tutelare chi produce per loro. E anche quelle che lo hanno fatto spesso si sono nascoste dietro a codici etici e dichiarazioni di intenti difficilmente verificabili. Forse il più chiaro è stato Giorgio Armani che durante il lockdown aveva dichiarato: “Non si piò pensare solo al profitto. La moda deve rallentare se vuole ripartire. E tornare a essere umana”.